Un gigantesco, solitario crocefisso si staglia nel vuoto di un paesaggio innevato fra le montagne del Wyoming. È la prima immagine di The Hateful Eight, nonché l'unico barlume di 'sacralità' che sarà possibile individuare nel corso delle tre ore della pellicola. Aperto da un maestoso carrello all'indietro, con l'accompagnamento delle musiche di Ennio Morricone, l'ottavo lungometraggio di Quentin Tarantino, contrariamente al tono solenne dell'incipit, è il film più crudo, feroce e senza pietà dell'autore di Pulp Fiction e Bastardi senza gloria.

Leggi anche: The Hateful Eight: le opinioni della redazione

Se infatti, da un certo punto di vista, The Hateful Eight segna l'apoteosi dei cosiddetti "tarantinismi", riconfermando quasi tutte le caratteristiche assurte col tempo ad autentico "marchio di fabbrica" del cineasta del Tennessee, sotto altri aspetti questa sua nuova, attesissima opera segna un decisivo cambiamento rispetto ai precedenti titoli nella produzione del regista. A partire da un senso di ambiguità che mai, fino ad ora, avevamo riscontrato - perlomeno in tale misura - nei film di Tarantino, e che in questo caso finisce per prendere il sopravvento perfino sul suo consueto approccio sfrenatamente postmoderno. Ma in quale maniera?

Leggi anche: Da Le iene a The Hateful Eight, la violenza nel cinema di Tarantino: i momenti cult più scioccanti

Otto piccoli indiani (più uno)

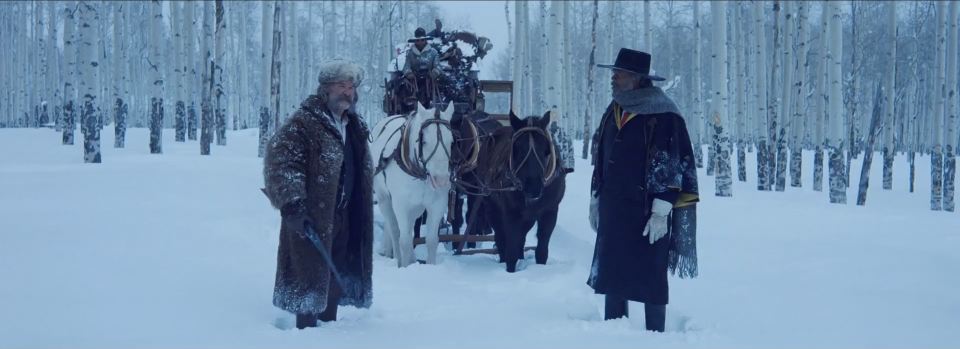

Un cineasta come Tarantino, è risaputo, ha sempre amato giocare con i generi. I suoi film sono assimilabili a imprevedibili cocktail nei quali si ritrovano gli elementi più diversi, amalgamati in modo sorprendente ma, il più delle volte, efficacissimo (l'apoteosi, in tal senso, è costituita da Kill Bill: Volume 1, fra i vertici assoluti della filmografia tarantiniana). E pure The Hateful Eight, realizzato a tre anni di distanza da un altro pseudo-western, Django Unchained, rispetta appieno la regola: dopo due capitoli iniziali (Last Stage to Red Rock e Son of a Gun) in cui i ritmi dilatati, la natura dialogica (le lunghissime conversazioni fra i personaggi) e la suggestiva ambientazione invernale immergono lo spettatore in un'atmosfera da rigoroso Far West nella neve, riducendo però l'azione vera e propria al grado zero, ecco che all'improvviso qualcosa si trasforma. L'arrivo della diligenza di John Ruth (Kurt Russell) al cosiddetto "Emporio di Minnie" tramuta The Hateful Eight in qualcos'altro: un "dramma da camera" consumato in uno spazio circoscritto e claustrofobico, quasi un Kammerspiel in cui gli stilemi del western vengono contaminati da echi del murder mystery all'inglese (non a caso nella struttura del film risuonano echi di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie).

Leggi anche: Quentin Tarantino indica i 5 film da vedere prima di The Hateful Eight

Un whodunit sotto la neve? Un John Ford riletto da Harold Pinter? Trattandosi di Tarantino, manco a dirlo, è inutile tentare di incasellare il film in categorie standard: The Hateful Eight è un'opera che stuzzica le aspettative del pubblico, che non si preoccupa di tenerlo sulla corda per almeno metà della propria durata (è uno dei motivi per cui, probabilmente, al box office non si sono registrati gli stessi livelli di entusiasmo di Bastardi senza gloria o Django Unchained), che scorre con studiata lentezza per poi 'esplodere' nella seconda parte, quando di colpo le tensioni verbali fra questi otto comprimari sfociano in una furibonda, estenuante carneficina. L'aggettivo associato agli otto protagonisti (nove, considerando anche un "ospite a sorpresa"), del resto, è a dir poco indicativo: hateful, ovvero "pieni d'odio", ma al contempo - potere della polivalenza semantica - anche "odiosi" loro stessi, "detestabili". Perché in effetti, in nessun'altra pellicola Tarantino ci aveva presentato degli (anti)eroi detestabili quanto i "magnifici otto" riuniti all'interno dell'Emporio di Minnie.

Leggi anche: The Hateful Eight: un Tarantino feroce e violento, ma sempre più politico

Il cinema di Tarantino, fra eroi e villain

E la succitata 'odiosità' dei personaggi costituisce appunto una connotazione fondamentale di The Hateful Eight: un tratto che è indispensabile considerare allo scopo di contestualizzare e comprendere a fondo quest'ultima opera di Tarantino, al di là della sua dimensione da divertissement in salsa gore. A differenza di The Hateful Eight, nella maggior parte dei film diretti finora dal regista americano si possono identificare eroi, o quantomeno outsider in cerca di riscatto, e antagonisti. È pur vero che non si tratta di una contrapposizione schematica, e che esistono sfumature più sottili, ma scorrendo la filmografia tarantiniana non si può negare l'empatia suscitata da figure come la hostess e gregaria del contrabbando interpretata da Pam Grier in Jackie Brown, la Sposa Beatrix Kiddo di Uma Thurman, in cerca di vendetta nel dittico Kill Bill, l'orfana ebrea Shosanna Dreyfus di Mélanie Laurent, che nell'incipit di Bastardi senza gloria assiste allo sterminio della propria famiglia da parte dei nazisti, e l'ex schiavo afroamericano impersonato da Jamie Foxx in Django Unchained.

Schierati sul fronte opposto, autori dei crimini più vari, incontriamo alcuni fra i villain più memorabili del cinema recente: l'implacabile mercante d'armi Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) in Jackie Brown; il famigerato Bill di David Carradine e la sua schiera di letali seguaci armati fino ai denti in Kill Bill; il perfido Colonnello tedesco Hans Landa, ovvero il "Cacciatore di ebrei" di Bastardi senza gloria, reso indimenticabile da una prova da Oscar di Christoph Waltz; fino a Calvin J. Candie, ovvero il sadico latifondista e schiavista del Mississippi a cui presta il volto un inedito Leonardo DiCaprio in Django Unchained. Antagonisti dotati di un indiscusso carisma, ma allo stesso tempo "cattivi" tout court, la cui essenza malvagia rientra nel concetto di pellicole di 'genere' basate su un conflitto all'ultimo sangue. Abbiamo però anche situazioni meno definite e ben più complesse, riconducibili in particolare ai primi due lungometraggi di Tarantino, Le iene e Pulp Fiction, in cui la divisione manichea fra protagonisti e antagonisti è sostituita da una struttura corale in cui prende forma un microcosmo impazzito, dominato dalla violenza e dal caos.

Leggi anche: La famiglia cinematografica di Quentin Tarantino: i volti ricorrenti del suo universo pulp

Giochi al massacro

E in tale prospettiva, ovvero nel sistema dei personaggi e dei loro rispettivi rapporti, The Hateful Eight presenta più analogie con Le iene e Pulp Fiction che non con i successivi capitoli dell'itinerario tarantiniano. Ma a stupire maggiormente, in questo bizzarro western in cui la logorrea degli otto comprimari è il preludio all'inevitabile mattanza di rito, è la metamorfosi nella messa in scena e nella concezione stessa della violenza: quell'ultra-violenza che proprio Tarantino, nella cornice della cultura pulp dei primi anni Novanta, ha contribuito a sublimare in una forma d'arte, svuotandola progressivamente della propria carica realistica per elevarla ad esperienza ludica e a puro fenomeno estetico. Un processo evidente soprattutto a partire dal primo episodio di Kill Bill: la violenza e l'omicidio assumono contorni assurdi e grotteschi (il duello 'casalingo' fra la Sposa e Vernita Green nella cucina di quest'ultima), sono trasferiti su un piano cartoonesco (la sequenza in stile anime sul tragico passato della O-Ren Ishii di Lucy Liu), si materializzano sottoforma di fontane di sangue e di arti mozzati a velocità innaturale (il delirante combattimento con gli "88 Folli" alla Casa delle Foglie Blu) e infine diventano gli strumenti di una resa dei conti in cui, a predominare su tutto il resto, sono lo splendore visivo e un formalismo elevato ai massimi livelli.

In The Hateful Eight, al contrario, la violenza è descritta con un iperrealismo che, in Tarantino, non si vedeva perlomeno dai tempi di Pulp Fiction. Dal momento in cui, nell'Emporio di Minnie, gli "odiosi otto" (o piuttosto i sopravvissuti del gruppo) aprono il fuoco gli uni sugli altri, la carneficina che si consuma fra quelle quattro pareti, tra ferite, mutilazioni e uccisioni, raggiunge gradi di insistenza e di efferatezza in grado di spegnere ogni potenziale divertimento per rovesciarlo in saturazione e disgusto. Perché il lungo massacro di The Hateful Eight non ha neppure il ritmo indiavolato e l'effetto spiazzante della resa dei conti di Django a Candyland, ma è dipinto invece in tutta la sua atrocità, sottolineando la sofferenza sempre più gravosa dei superstiti. Quella stessa violenza che in Bastardi senza gloria e in Django Unchained si poneva come il veicolo per una deflagrante catarsi conclusiva, quella violenza capace di farsi addirittura mitopoiesi e riscrittura della Storia (l'incendio appiccato da Shosanna al cinema nella sua spaventosa rivalsa contro l'intera classe dirigente del Terzo Reich), ora è spogliata di ogni residuo di nobiltà o di bellezza e ridotta ad un forsennato "tutti contro tutti".

Leggi anche: Quentin Tarantino presenta The Hateful Eight: "Le mie iene che giocano nel Far West"

La frenesia dell'orrore

In The Hateful Eight, dicevamo, non ci sono eroi e non ci sono antagonisti (perlomeno, non nel senso canonico di tali categorie). Tarantino sembra fornire agli spettatori alcune certezze per poi incrinare tutti i nostri punti fermi, ribaltare le posizioni e gli equilibri delle forze in campo, sfidare il nostro senso dell'etica e costringerci a prendere atto della profonda immoralità dei suoi personaggi, nessuno escluso. Contemporaneamente, dopo l'anelito di libertà degli afroamericani contro gli schiavisti del Sud degli Stati Uniti espresso in Django Unchained, il regista porta avanti la sua personalissima rilettura della storia americana; in questo caso, il contesto temporale è collocato pochi anni dopo la fine della Guerra di Secessione, sull'onda della vittoria degli Unionisti e dell'abolizione della schiavitù. Eppure, l'America raffigurata in The Hateful Eight è ancora innervata da un razzismo divorante, da lacerazioni insanabili, da un barbaro materialismo (l'aberrante pratica dei cacciatori di taglie), da un sentimento d'odio che non cessa di ribollire nemmeno per un attimo. Il progressismo e l'uguaglianza simboleggiati dal mito di Abraham Lincoln, il Presidente evocato dal Maggiore Marquis Warren (Samuel L. Jackson) mediante una fantomatica lettera, non sono che un'utopia ancora ben lontana dal divenire realtà.

Una scena emblematica, a questo proposito, vede contrapposti intorno alla metà del film il Maggiore Warren, che fino ad allora sembrava ambire allo status di "eroe positivo" del racconto, e Sandy Smithers (Bruce Dern), ex Generale dell'esercito confederato. Il razzismo di Smithers e una vergognosa macchia nel suo passato sembrerebbero porre l'uomo nel ruolo di ideale antagonista; eppure la meschinità della vendetta del Maggiore Warren, la bestialità millantata nel corso della sequenza in flashback, il machismo esibito con sadico godimento contro l'anziano Generale annullano ogni distanza etica fra i due personaggi, rivelando per entrambi un animo repellente e l'assenza di ogni principio morale. Un altro degli ipotetici eroi del film andrà incontro a una prematura fine ingloriosa, incastrato nella "trappola per topi" per antonomasia (il veleno), mentre Daisy Domergue, la sfrontata banditessa in manette interpretata da una superba Jennifer Jason Leigh (la più brava del cast, meritatamente candidata all'Oscar come miglior attrice supporter), è una villainess quanto mai anomala: ridotta in cattività e malmenata più e più volte, tanto da indurci a rivolgerle una sotterranea forma di simpatia, salvo poi dimostrarsi l'infida burattinaia impegnata a muovere le fila di un gioco insospettabilmente crudele.

E tutto sommato la sequenza finale, con un'agghiacciante 'esecuzione' e la presunta rivincita degli eroi (?) di turno, forse non è che l'ennesimo sberleffo nei confronti del pubblico: l'apoteosi di un nichilismo che non lascia scampo, in un'America in cui la violenza è una pulsione endemica impossibile da estirpare. Un'America in preda a una frenesia autodistruttiva, totalmente assorbita dalla celebrazione dei suoi orrori da non accorgersi del baratro in cui sta precipitando. Nei western classici, dopo la sparatoria conclusiva, il cowboy - ferito ma vincitore - si incamminava con coraggio incontro al proprio destino. Ma The Hateful Eight non è Il cavaliere della Valle Solitaria: nessuno griderà "Shane, torna indietro!", contemplando l'eroe dirigersi verso i monti. Al termine della lotta rimarranno solo fiumi di sangue, cadaveri ammassati l'uno sull'altro e, là fuori, un'infinita coltre di neve.