Sono panorami dai tratti quasi metafisici, quelli che Michael Mann ci propone - ancora una volta - in Blackhat. Una Hong Kong costellata dalle luci lisergiche di una notte dai contorni fantasmatici, o l'impressionante skyline delle megalopoli statunitensi: quelle stesse, tenebrose megalopoli che da oltre trent'anni costituiscono lo scenario delle pellicole del grande regista americano, teatro privilegiato dei "lunghi viaggi verso la notte" vissuti dai protagonisti di film come Manhunter e Heat, Collateral e Miami Vice.

Le abbacinanti riprese dall'alto, gli "sguardi d'insieme" in grado di folgorare lo spettatore mediante l'intima poesia di quei paradisi artificiali, proiettati verso un futuro che è già presente, appaiono ancora più emblematici in virtù del percorso intrapreso da Mann con Blackhat, realizzato ad oltre cinque anni di distanza dalla sua precedente fatica, l'incursione nel gangster movie di Nemico pubblico - Public Enemies.

Un cyber-thriller postmoderno

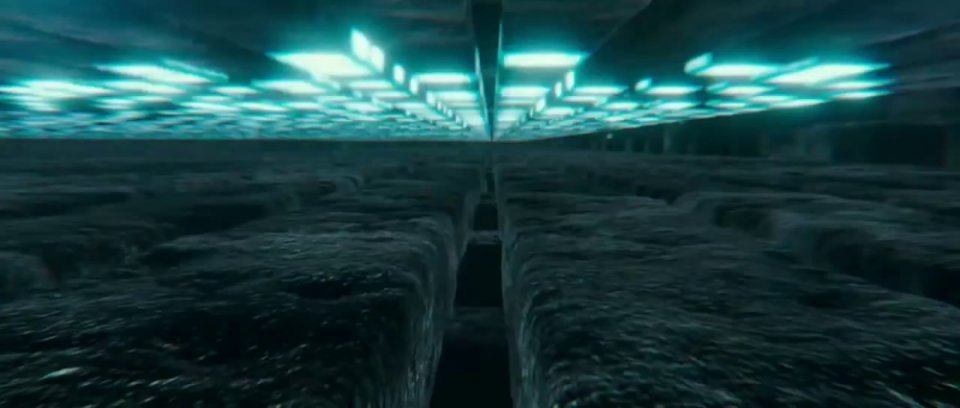

Se Blackhat, difatti, rientra a pieno diritto nel filone dei thriller che hanno reso Michael Mann un maestro indiscusso del genere action e poliziesco, è anche vero, tuttavia, che questo nuovo film sembra esprimere in maniera ancora più radicale ed estrema la poetica del regista di Chicago, in direzione di una sorta di postmodernismo che non può non tenere conto delle trasformazioni di un mondo in incessante metamorfosi; un mondo in cui i veri conflitti non si consumano più sul campo di battaglia, ma passano innanzitutto attraverso le informazioni (ce lo aveva già insegnato Kathryn Bigelow, artefice di quel geniale rovesciamento del war movie dal titolo Zero Dark Thirty), e quindi l'informatica. Pertanto, la prima, spiazzante sequenza di Blackhat già stabilisce le coordinate sulle quali sarà costruita la narrazione: la macchina da presa ci conduce - letteralmente! - all'interno dei cavi ottici che, a velocità incalcolabili, trasportano milioni di dati da un server all'altro, sugli angoli opposti del pianeta, sotto il segno di una tecnologia assurta a dominante ineludibile dell'esistenza umana.

È in tale contesto che il film ci introduce al personaggio di Nick Hathaway (Chris Hemsworth), giovane hacker rinchiuso in carcere per reati di pirateria informatica, e provvidenzialmente rilasciato su richiesta del suo ex compagno di college Chen Dawai (Leehom Wang) affinché possa entrare a far parte di una task force che vede le autorità cinesi collaborare con l'FBI. Il loro scopo: individuare e neutralizzare il RAT (remot access tool, ma pure "ratto") che ha violato al contempo i sistemi informatici di una centrale nucleare di Hong Kong e del Chicago Mercantile Exchange, e che rischia di tornare a colpire con esiti ancora più distruttivi. Sotto la stretta sorveglianza dell'agente dell'FBI Carol Barrett (Viola Davis), Nick intraprende così una sfida a distanza con un nemico invisibile e senza nome, dando inizio ad una logorante caccia all'uomo priva di limiti geografici, ben sapendo che all'esito della missione è legato anche la sua unica speranza di una commutazione della pena e di un'agognata libertà.

Cacciatori e prede: il cinema di Michael Mann

Il tema della "caccia all'uomo" non è certo inedito nell'opera di Michael Mann, cineasta che proprio sulla dialettica fra "guardie e ladri", tra i difensori dell'ordine e i membri del crimine, ha costruito una delle filmografie più invidiabili e di maggior valore degli scorsi decenni: il profiler dell'FBI Will Graham (William Petersen) e il serial killer Dente di Fata (Tom Noonan) in Manhunter - Frammenti di un omicidio, il suo insuperato capolavoro del 1986, prima trasposizione sul grande schermo dei romanzi di Thomas Harris (cinque anni prima de Il silenzio degli innocenti); il tenente di polizia Vincent Hanna (Al Pacino) e il super-criminale Neil McCauley (Robert De Niro) nell'altro vertice della produzione di Mann, il superbo Heat - La sfida del 1995; il gioco del gatto e il topo fra lo spietato sicario Vincent (Tom Cruise) e l'ignaro tassista Max Durocher (Jamie Foxx) in Collateral del 2004; i detective Sonny Crockett (Colin Farrell) e Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) sulle tracce di un cartello colombiano del narcotraffico in Miami Vice del 2006; e, richiamandosi esplicitamente all'iconografia del gangster movie, il famigerato rapinatore John Dillinger (Johnny Depp) e l'agente dell'FBI Melvin Purvis (Christian Bale) in Nemico pubblico del 2009.

In Blackhat, tuttavia, il dualismo fra l'eroe e l'antagonista si fa più complesso, ermetico ed evanescente, proprio a ribadire come il superamento della modernità comporti inevitabilmente la presa d'atto di una "assenza": a partire dall'assenza del villain, ruolo che in Manhunter assumeva le fattezze imponenti del killer Francis Dollarhyde e che nei film successivi si concretizzava in una figura ben definita (e spesso associata a un carisma divistico). In Blackhat, invece, l'avversario da abbattere è in primis un'entità telematica, assimilabile ad un virus: una minaccia sconosciuta, insondabile, da ricostruire tramite l'interpretazione di codici, cifre e dati di un computer, e al quale si potrà associare una sembianza umana (l'attore Yorick van Wageningen) soltanto negli ultimi minuti del film. A questo nemico ineffabile ed inafferrabile (ma del resto, non era tenuto in un perenne fuori campo pure il ricercatissimo Osama bin Laden di Zero Dark Thirty?), Mann risponde con la prestante fisicità dell'attore australiano Chris Hemsworth, al contrario una presenza quanto mai concreta e 'corporea', pedinato dalla macchina da presa quasi in ogni signola sequenza della pellicola.

Fra materia e realtà virtuale: i due universi di Blackhat

E proprio la presenza e l'assenza, il "pieno" e il "vuoto", il volto e il corpo dell'eroe, contrapposti al totale mistero in cui è avvolto il nemico, costituiscono l'altra fondamentale dicotomia al cuore di Blackhat. Mai come in questo film, d'altra parte, Michael Mann indaga e conduce all'estremo limite il contrasto fra una dimensione concreta - quella dei proiettili che perforano gli organi, del sangue che scorre dalle ferite, dei teneri amplessi fra Nick e Chen Lien (Tang Wei) - e la realtà virtuale, regno della non materia, nonché il nuovo terreno di scontro tra le opposte forze in gioco. Un aspetto essenziale per comprendere ad apprezzare appieno la densità dell'opera più bistrattata nella carriera di Michael Mann (si vedano a tal propostito la freddezza della critica americana e il sonoro tonfo al botteghino), giustamente rimarcato anche da Luca Liguori nella sua recensione: "L'altro universo, invece, quello virtuale del misterioso ed anonimo villain che il team rincorre da una parte dall'altra del globo, rappresenta l'intagibile, l'inafferrabile, un universo in cui né luogo né tempo sembrano aver significato. È l'universo che Nick aveva fatto suo, che l'aveva reso solo e intrappolato, ancor prima di finire in carcere, quello in cui si fa chiamare Ghostman, quasi fosse uno spettro invece che un uomo".

Tale dicotomia fra questi due universi, quello reale e quello virtuale, è esplicata da Mann attraverso il duplice piano sul quale mettere in scena la partita tra l'FBI e gli hacker, in un film strutturato come un lungo, sfibrante inseguimento su due livelli: un livello fisico/geografico, che si dipana dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Indonesia alle coste malesiane, in un affannoso rincorrersi fra sparatorie, esplosioni e feroci corpo a corpo, e un livello 'altro', regolato da una fitta rete di relazioni intersemiotiche in cui si annida il rischio di un inevitabile corto circuito fra numeri e corpi, fra virus e individui in carne e ossa, fra immanenza e trascendenza.

Il lungo viaggio verso la notte

Ma è ancor più significativo che, in un film quale Blackhat, alla freddezza dei sistemi informatici e delle realtà cibernetiche faccia da contraltare un profondissimo, struggente romanticismo che sembra pervadere ogni inquadratura del film. D'altra parte, che Michael Mann sia uno degli "ultimi romantici" di Hollywood risulta evidente da tutti i tasselli del suo itinerario artistico, dal senso di pathos che traspare dai gesti, dai volti, dagli sguardi degli eroi e degli antieroi del suo cinema: un cinema intimamente umanista, capace di librarsi ad altezze vertiginose e di lasciarci di volta in volta affascinati, sgomenti o commossi al cospetto della silenziosa potenza delle sue immagini. E di immagini che si stampano nella memoria, con l'ausilio dell'alta definizione della camera digitale e della sapiente fotografia di Stuart Dryburgh, Blackhat ce ne offre a profusione: l'appassionato abbraccio notturno di una coppia di amanti stretti in una carezza che vorrebbero far durare in eterno; la soggettiva mozzafiato di chi, negli ultimi istanti di vita, si trova a fissare un grattacielo che si staglia fra le tenebre; e - come dimenticarla? - la precipitosa fuga di Nick e Lien, braccati dai sicari del loro avversario, nelle gallerie della metropolitana di Hong Kong.

Una storia d'amore, quella fra Nick e Lien, che assume i toni malinconici e disperati di un modernissimo melodramma, e della quale Mann riesce a suggerirci l'intensità con pochi, preziosi dettagli; come il momento in cui la sicurezza di Nick, in procinto di violare un programma segreto delle autorità statunitensi, si scioglie improvvisamente al pensiero della posta in gioco, ovvero la possibilità di sognare un futuro insieme a Lien. Ma è in prossimità della conclusione che Blackhat si solleva ancora più in alto, sfoderando un epilogo semplicemente portentoso, destinato ad essere ricordato fra gli episodi salienti della filmografia di Michael Mann: il faccia a faccia definitivo fra Nick e la sua nemesi, nel cuore di una festosa processione fra le luci e le ombre della notte indonesiana, con il giovane immerso nell'oceano di drappi rossi di una folla indistinta, pronto a sferrare il colpo definitivo. E forse, basterebbe davvero l'indicibile bellezza di questo finale mozzafiato, un finale dalle sfumature quasi oniriche nella sua raggelante poesia, a sancire come Blackhat, a dispetto dell'insuccesso e delle incomprensioni, possa già essere annoverato tra i migliori film dell'anno. Ma soprattutto, con la sua temeraria fusione fra classicità e avanguardismo, l'opera di Mann ci appare già protesa a superare la prova del tempo, in attesa di essere annoverata tra i futuri grandi cult del cinema contemporaneo.

Leggi anche: Recensione di Blackhat