C'è sempre un attimo di silenzio, dopo la sofferenza. Quel momento tra un'esalazione e l'altra in cui persino il ricordo del terrore sembra un sogno. Alice in Borderland con la stagione 3 si apre proprio lì: in quel silenzio che segue il caos, con Arisu e Usagi apparentemente tornati alla vita normale, ma segnati da ciò che hanno vissuto. Il mondo reale è diventato un luogo di assenza: memoria cancellata, sogni lacerati, un legame che resiste ma che il tempo ha danneggiato.

La stagione promette di esplorare cosa significa recuperare la normalità dopo l'esperienza del Borderland, ma anche che la "normalità" è solo la scena prima del prossimo gioco. La comparsa della carta Joker alla fine della stagione 2 pone un'ombra che non può essere ignorata: il Joker non è solo un simbolo, ma porta con sé la promessa di giochi nuovi, di regole riscritte, di separazione e conflitto interni. Stavolta la posta in gioco è più alta, più personale; le sfide non sono solo fisiche, ma soprattutto morali ed emotive.

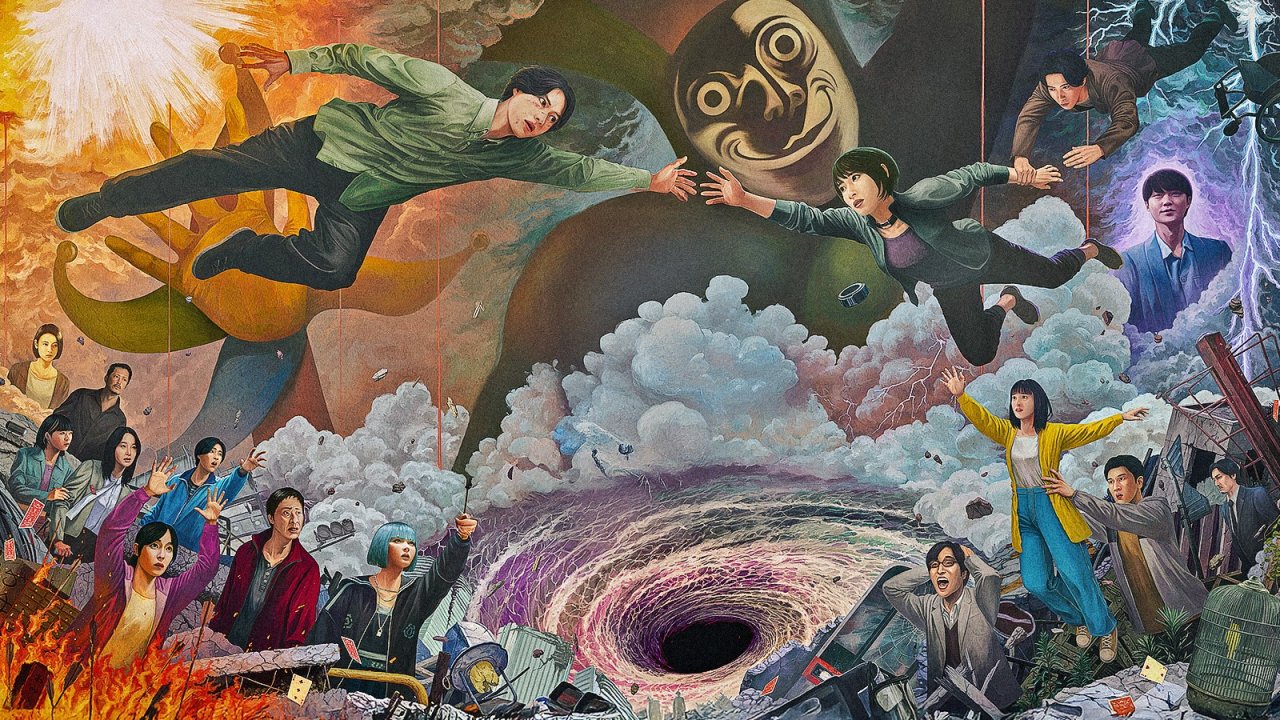

Stile, atmosfera e produzione

La regia è affidata a Shinsuke Sato, che ha diretto le stagioni precedenti e ha dimostrato una predilezione per le immagini forti, per l'uso del paesaggio urbano come palcoscenico e per la tensione che nasce dal silenzio.

Gli scenari restano il Borderland - una Tokyo deserta, spazi pubblici trasformati in teatro di una purgatorio surreale - ma la novità maggiore è il contrasto tra mondo reale e spazio di gioco, tra ciò che è apparentemente ordinario e ciò che non lo è. L'uso di sogni, allucinazioni o visioni sfocate rafforza l'idea che la separazione tra reale e irreale sia labile.

L'estetica visiva rimane forte: giochi di luci, ombre nette, effetti speciali curati (anche se ogni tanto il CGI è criticato per non essere perfettamente integrato) e ambientazioni che oscillano dal decadente urbano all'onirico più inquietante.

Personaggi, evoluzioni e aspettative

Arisu e Usagi giocano il cuore pulsante della serie. In questa stagione Arisu appare trasformato da ciò che ha vissuto - non più solo un sopravvissuto di giochi crudeli, ma un uomo che tenta di riconquistare il suo posto nella realtà, con vulnerabilità, paure, e l'urgenza di salvare chi ama. Usagi, da parte sua, porta dentro di sé il peso della memoria perduta, sogni disturbati, forse l'idea che "normalità" non significa libertà. La loro relazione è messa in crisi non solo dal mondo esterno, ma dalle divisioni interne: squadre separate, mondi di gioco che si riflettono in fragilità personali.

Nuovi personaggi sono introdotti: emerge la figura di Ryuji, uno studioso dell'aldilà, che offre un punto di vista diverso dalla sopravvivenza pura: l'idea che ciò che c'è dopo, ciò che sfugge al confine tra vita e morte, possa essere studiato, compreso o usato.

Altri personaggi di contorno, già noti, tornano con motivazioni mutate, e il fatto che Arisu e Usagi siano in squadre diverse introduce la possibilità di conflitti interni non percepiti prima, complicità meno scontate, tensioni morali più precise. Questo può arricchire la narrativa, ma rischia anche di diluire il ritmo se non ben bilanciato.

Gli spettatori si aspettano giustamente giochi che non siano solo "fisicamente crudeli", ma che richiedano ingegno, sacrificio morale, introspezione - elementi che sono stati punti forti nelle stagioni precedenti. La sfida maggiore di questa stagione era mantenere l'equilibrio tra la tensione viscerale dei giochi, il pathos personale dei protagonisti e la costruzione di un antagonista credibile, soprattutto con l'introduzione del Joker come carta misteriosa e simbolo di transizione tra vita e morte. Ma ci riesce a risultare avvincente?

Punti di forza attesi e criticità potenziali

Tra i punti di forza più evidenti c'è la spinta emotiva che nasce dal ritorno al reale - non come fine del gioco, ma come preludio di una nuova sfida. L'idea che Arisu e Usagi, pur insieme, non siano liberi dalle ombre del Borderland è potente: introduce dimensioni di trauma, memoria, perdita che possono rendere la stagione 3 più matura, più riflessiva.

La separazione tra i protagonisti permette di esplorare non solo cosa significa sopravvivere insieme, ma cosa significa lottare da soli, trovando risorse interiori quando si è privati del sostegno più caro. Questo può dare alla stagione una profondità che le stagioni precedenti talvolta sacrificavano in favore dell'azione pura.

L'introduzione di nuove figure che operano tra vita e morte (lo studioso dell'aldilà, ecc.) promette di espandere il tema metafisico che è sempre stato presente ma non sempre completamente sviluppato. E il ritorno del Joker come elemento perturbatore può funzionare come simbolo efficace: non solo per il mistero, ma per la riflessione su liminalità, perdita, scelta.

D'altra parte, le criticità sono già all'orizzonte. La mancanza di materiale sorgente del manga lascia alla produzione il compito di inventarsi giochi e archi narrativi originali, con il rischio che alcuni giochi risultino meno memorabili o coesi rispetto a quelli già noti, e che alcuni momenti di pathos sembrino forzati.

Un altro rischio è il ritmo: se l'attenzione alla storia personale e ai retroscena prevarrà troppo sull'azione, la tensione - che è uno degli elementi più amati del format - potrebbe calare.

L'aspettativa con ciò che è stato costruito, sia nei giochi, sia nei personaggi, sia nella estetica, era molto alta. Ma le innovazioni narrative non sono abbastanza per risultare ben giustificate, creando talvolta dissonanza per chi conosce il manga o era affezionato alle stagioni precedenti.

Conclusioni

La terza stagione di Alice in Borderland, disponibile su Netflix, riparte dopo il ritorno di Arisu e Usagi nel mondo reale. Apparentemente liberi, i due protagonisti scoprono che la normalità è fragile e che il Borderland non ha smesso di reclamarli. L’introduzione del Joker segna un nuovo inizio, con giochi inediti e dinamiche più intime: Arisu e Usagi, ora insieme ma separati nelle prove, devono affrontare sfide che intrecciano azione e psicologia. La serie si discosta dal manga di Haro Aso, inventando un percorso narrativo originale. Tra atmosfere cupe, nuove figure enigmatiche e riflessioni sul trauma, la stagione promette maturità emotiva e spettacolarità visiva, pur rischiando di soffrire di squilibri narrativi e mancanza di coerenza rispetto al materiale originale.

Perché ci piace

- Dinamiche emotive più mature, legate a un approfondimento su traumi, memoria, e legami fragili.

- Estetica visiva forte e regia di Shinsuke Sato sempre incisiva.

- Nuovi personaggi che arricchiscono le sfumature metafisiche della storia.

Cosa non va

- Il rischio di squilibri tra introspezione e azione, può portare a un rallentamento del ritmo narrativo.

- La trama originale potrebbe deludere chi ama la fedeltà al manga.