La storia editoriale di Blade Runner è un labirinto affascinante fatto di tagli, aggiunte, ripensamenti e versioni alternative che hanno alimentato un dibattito lungo quarant'anni. Eppure, tra le tante modifiche, ne esiste una su cui quasi tutti concordano, compresi Harrison Ford e Ridley Scott: la narrazione fuori campo di Deckard è il vero errore del film.

La voce narrante: un'aggiunta artificiale che oggi risulta ancora più intrusiva

Il percorso di Blade Runner è diventato un caso studio su come l'interferenza produttiva possa alterare il tono di un'opera: mentre molte produzioni ambiscono a un solo director's cut, il film di Ridley Scott ha accumulato versioni su versioni - il cut del regista, il workprint, il final cut e una costellazione di variazioni minori - tutte nate dal bisogno di correggere le deviazioni del montaggio distribuito nelle sale nel 1982.

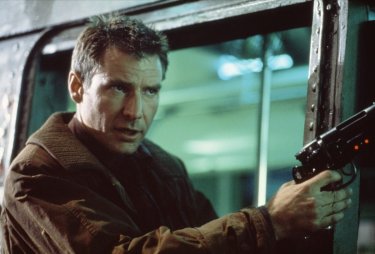

Tra queste, la più contestata resta l'inserimento della voce narrante di Harrison Ford, imposta dallo studio perché temeva che il pubblico non sarebbe riuscito a seguire la trama. Scott l'ha rimossa non appena ne ha avuto la possibilità e Ford ha dichiarato nel corso degli anni di preferire qualsiasi versione che non includa quella scelta: "Mi piace qualunque montaggio senza la voce fuori campo" ha detto, secondo Variety.

La critica alla narrazione non riguarda solo la sua utilità. Nel primo incontro con lo spettatore, quella voce dall'intonazione stanca - Ford ha respinto l'idea di averla eseguita male di proposito, come riportato da Playboy - risulta invadente, quasi paternalistica, perché esplicita ciò che il film suggerisce con attenzione: quando Deckard comincia a provare qualcosa per Rachael, i segnali visivi sono sottili e calibrati, eppure il commento li schiaccia, come un evidenziatore passato su una pagina che non ne ha bisogno.

Il personaggio, costruito come un investigatore introverso e opaco, sembra improvvisamente trasformarsi in un narratore diaristico, incoerente con la sua caratterizzazione. Col tempo, il difetto non si attenua: si amplifica. Durante le revisioni - inevitabili per un film così stratificato - la voce narrante diventa un accompagnatore indesiderato che ripete il già noto, come un amico che spiega la trama mentre la stai guardando.

Un finale compromesso e un'interpretazione più povera dei temi del film

L'effetto più problematico della narrazione non riguarda solo il tono, ma il cuore tematico di Blade Runner. Nel theatrical cut, il racconto fuori campo modifica in profondità il senso del finale, non solo per l'aggiunta del celebre lieto fine, ma per un dettaglio che incrina l'intera dinamica tra Deckard e Rachael. Nel film, la consapevolezza di Deckard di innamorarsi di una replicante destinata a "scadere" rende più ricche le riflessioni di Roy Batty sulla paura della morte, sull'accettazione dell'incertezza, sulla fragilità della vita.

Tuttavia, il commento del protagonista rivela che Rachael è "speciale", dotata di una vita non definita: una scoperta che riduce la portata emotiva della sua scelta e rende meno incisivo il parallelo con la ricerca di senso dei replicanti.

Durante le visioni successive, questo problema si intensifica. Sapere che Deckard è consapevole della longevità di Rachael riduce la radicalità del gesto con cui la porta via con sé, privando il film di un'interrogazione esistenziale che Scott affina nei montaggi successivi. Così, l'edizione cinematografica del 1982 si rivela la meno adatta a essere rivista proprio perché sottrae complessità invece di aggiungerla. E in un'opera che vive di ambiguità, interrogativi irrisolti e dettagli da ricomporre a ogni visione, quella voce fuori campo continua oggi più che mai a sembrare un corpo estraneo.