La perfezione è infine raggiunta non quando non vi è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è nient'altro da togliere.

Un'immagine su tutte. Un'immagine tra tante, troppe, pescata dentro una meravigliosa galleria di trionfi. Non è la solita schiacciata con tanto di linguaccia. Non è l'ennesima giocata impossibile messa in scena con una facilità disarmante. Non è il fatidico canestro della vita in Gara 6, contro Utah, dopo quella palla rubata con classe, violenza e determinazione. Michael Jordan per una volta ha perso. Sconfitto dai Charlotte Hornets, His Airness se ne sta seduto, sconsolato, nello spogliatoio. Ha in mano un sigaro, una mazza da baseball e al suo fianco spicca una foto con suo padre messa in cornice. Prezioso ricordo di un campionato NBA vinto al fianco di un genitore diventato anche guida, supporto, amico. Ecco, questa fotografia nostalgica incarna alla perfezione la grandezza di The Last Dance, il documentario ESPN distribuito da Netflix, dedicato alla cavalcata trionfale dei Chicago Bulls nella stagione 1997-1998.

Un racconto trascinante e impetuoso, che va oltre la figura ingombrante e maestosa di Michael Jordan per dipingere un meraviglioso affresco corale che parla di limiti, paure, morte, vita. Ecco, The Last Dance parla di persone. Quelle che si nascondono dietro le icone esemplari, dietro i record e le leggende. Senza mai scalfirne il mito, il documentario diretto con grande sapienza da Jason Hehir non teme di sondare ferite e zone d'ombra di un uomo a cui ogni definizione sembra stare stretta. Più grande cestista di sempre? Migliore sportivo della storia? Icona pop? Esempio perfetto del culto dell'Io? Tutto questo. Tutte cose che sapevamo già. Per questo The Last Dance si sofferma su quell'immagine. E su tutto il mondo che si cela dietro quel figlio che piange un padre ucciso, mentre ha in mano il simbolo di un suo vizio (il sigaro) e una mazza da baseball, emblema di una carriera alternativa in cui soffocare dolori e vecchie promesse.

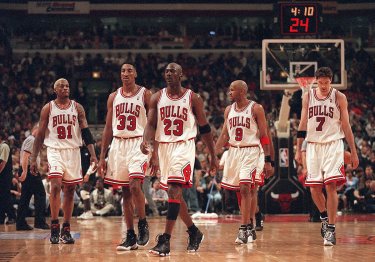

Grazie a The Last Dance abbiamo capito meglio il peso specifico di ogni oggetto in quella stanza, di ogni singolo atteggiamento di Jordan, allenatori e compagni: dallo sconforto alle ribalte, dalla fame di vittorie al bisogno di amore che ruotavano attorno al pianeta Jordan. E se scomodiamo lo spazio, lo facciamo perché questo splendido documentario non si è lasciato accecare dal Sole. Ha orbitato attorno alla stella più splendente, andando alla ricerca dei lunatici (Rodman), dei terresti (Kerr) e degli altri satelliti della galassia Chicago Bulls. Quella squadra spaziale che faceva sembrare normale anche gli alieni di Space Jam. E, allora, giunti alla fine di questo dipinto da mettere in cornice, ecco cinque motivi che ci hanno fatto innamorare di The Last Dance.

1. Ritratto in chiaroscuro

Perché qualcosa si infiammi, c'è bisogno che qualcosa bruci. È necessario che qualcosa si consumi. L'agonismo di Michael Jordan è questo: pura combustione. La sua non era solo semplice voglia di vincere, di primeggiare e annientare gli avversari, ma voglia brutale di trasformare tutto quello che aveva attorno in legna per il suo fuoco. Lontano anni luce dal sano agonismo, Jordan (quando si parlava di basket) era dittatoriale. Per essere gentili. Così The Last Dance (grazie alla volontà di Jordan di mettere in luce le sue stesse ombre) riesce a delineare con assoluta perfezione il ritratto in chiaroscuro di un personaggio ingombrante e ostico per compagni e avversari. Perché giocare contro Jordan era difficile tanto quanto giocare con Jordan. Dalla sua ciurma Mike pretendeva sempre il massimo: impegno, rispetto, dedizione non bastavano. Dovevi sacrificarti, sputare sangue (altro che sudore) e vivere ogni partita come l'ultima battaglia. Laddove lo sport delineava la parabola luminosa di un giocatore impeccabile, splendido e inarrivabile (non a caso soprannominato persino Black Jesus), il dietro le quinte racconta di un Jordan imperfetto, ma che non peccava certo di falsa umiltà.

Consapevole della sua manifesta superiorità, Jordan ha usato il suo talento sconfinato per spronare i suoi compagni. Spesso con mezzi discutibili (offese, sfide, sfottò) ma che alla fine si sono rivelati fondamentali per un'impresa sportiva senza precedenti. Senza dimenticare un'altra sua capacità: nutrirsi di competizione. Quando un avversario osava sfidarlo, punzecchiarlo e persino irriderlo, in Jordan scattava quella molla che lo faceva trasformare da fuoriclasse a presenza extra-terrestre sui parquet dell'NBA. Hanno provato a metterlo KO anche con una pizza avariata, ma dentro di lui a lievitare è stata solo una rabbiosa vendetta. Ecco, non solo sorrisi, abbracci e luci della ribalta. Michael Jordan non è stato un gigante gentile. The Last Dance ci ha fatto capire davvero che il talento sconfinato è anche un fardello da gestire per forza da soli.

Un assolo non rende grande una canzone

2. Un racconto epico

Ogni racconto nasce da una scelta fondamentale: la prospettiva da adottare. Scegliere il punto di vista è un momento delicato prima di iniziare qualsiasi storia. E The Last Dance ne ha adottati tantissimi: compagni di squadra, allenatori, avversari, parenti, nemici storici, giornalisti, persone ancora col dente avvelenato e altre con gli occhi stracolmi di stima. Una pluralità di voci che ha fornito alla narrazione una completezza davvero soddisfacente. E quando una narrazione diventa corale, valica gli argini di un semplice campo di basket, diventando analisi di un'impresa sportiva, gestione di un gruppo, nascita di un'icona esemplare vista dagli occhi dei media, dei tifosi e dei brand. Tutte cose che hanno avvicinato The Last Dance all'epica. Emozionante e avvincente, il lavoro di ESPN non si accontenta di incensare la figura di Michael Jordan. E così inizia a tessere con cura tutto il mondo attorno a lui. Un mondo che sembra uscito da un fumetto per l'abilità con cui individua una serie di grandi archetipi dentro la narrazione sportiva. D'altronde la carriera di Jordan coincide già da sola con il viaggio dell'eroe, toccando tutte le tappe del percorso eroico: ascesa, caduta e risalita.

Con tanto di antagonisti e dilemmi intimi vissuti dentro di sé. Siamo a Chicago, ma sembra di essere a Gotham City. C'è il trauma nato dal rapporto con i genitori, la dignità equilibrata del commissario Gordon (Phil Jackson), c'è l'antagonista malefico che assomiglia al Pinguino (Jerry Krause), c'è la scheggia impazzita, eccentrica e imprevedibile, degna dell'Enigmista (Dennis Rodman) e poi c'è lui. La spalla, il co-protagonsita decisivo ma sottovalutato, il bassista carismatico, il compagno fedele il cui talento è soffocato dall'eroe, destinato a vivere nell'ombra come Robin: Scottie Pippen. C'è solo un problema. Michael Jordan non è Batman. E non è nemmeno Superman. The Last Dance ci ha fatto capire una volta per tutte che Michael Jordan è come Dottor Manhattan. Condannato alla solitudine per colpa della sua stessa grandezza. Osannato, è vero, ma esiliato dalla normalità degli altri, isolato dal suo essere irraggiungibile. Per questo stargli accanto, da compagno o avversario, faceva venire le vertigini.

3. Il montaggio come narrazione

C'è un personaggio enorme, che dentro ha tutte le narrazioni possibili e immaginabili. L'eroe, il mito, l'icona, l'esempio. E poi la ricerca del profano nel sacro, con la gente che gode nel trovare macchie nella presunta idea di perfezione. Con le persone che non possono fare a meno di bramare la caduta dell'eletto. In campo o fuori. Fa lo stesso. Perché lo sport ci ha educato così, dividendo il mondo in vincitori e in sconfitti. E i primi non esistono senza i secondi. Quella dei Chicago Bulls è una storia sportiva incredibile, fatta di ossessione travestita da ambizione, di competizione, follia, altruismo, comprensione, labili equilibri, tensioni e compromessi. Si potrebbe dire la storia di The Last Dance si racconti da sola, ma non è così. Perché senza il suo montaggio, la narrazione non avrebbe avuto lo stesso ritmo e lo stessa presa sul pubblico. L'idea di andare avanti e indietro nel tempo, passando dal presente al passato e dal passato al presente più volte nell'arco di ogni episodio, ha arricchito il documentario di retroscena fondamentali per la sua narrazione. Se ci emozioniamo per un canestro del gregario Steve Kerr, è perché sappiamo cosa si nasconde dietro quel canestro. È perché abbiamo fatto un salto in quel fatidico 1984, fondamentale per la vita di un giocatore secondario. Senza quei flashback così ficcanti, capaci di affondare così bene nel tessuto familiare e nel vissuto di tante figure fondamentali per i Chicago Bulls, ci sarebbe stata solo cronaca e non racconto. Senza questo montaggio ondivago, senza questo ritmo che prima va di corsa e poi riprende fato, senza l'altalena di punti di vista, senza la perenne oscillazione tra esaltazione e il dubbio, senza una zona grigia alimentata come si deve, Michael Jordan, i Chicago Bulls e lo sport non avrebbero il documentario definitivo. Insomma, puoi avere tra le mani la storia migliore del mondo, ma è sempre e comunque come la racconti una storia che fa la differenza. Senza un grande "come" nemmeno lo splendido "cosa" di The Last Dance sarebbe la perla che è.

Diamo loro un buon motivo per fischiarci

4. Il rapporto col tempo

Tra i grandi meriti di The Last Dance c'è sicuramente il suo rapporto col tempo. Prima di tutto, partiamo dal tempismo. Non casuale. Studiato con attenzione chirurgica. Questo materiale inedito girato da ESPN tra il 1997 e il 1998 è stato girato con l'approvazione dei Chicago Bulls, di Phil Jackson e di Michael Jordan. Sua maestà ha dato il suo ok soltanto perché lui aveva il controllo totale sul girato, rimasto inedito per quasi vent'anni. Il documentario sarebbe nato soltanto dopo il via libera di Air Jordan. Questo agognato permesso viene dato nel 2016, "casualmente" quando l'astro di LeBron James vince il titolo NBA con i Cleveland Cavaliers. Dopo il ritiro del compianto Kobe Bryant, LeBron era la vera minaccia. L'unico in grado di offuscare il ricordo di Jordan a suon di record e vittorie. E questo, per un fanatico competitivo come lui, non va affatto bene. Senza dimenticare che lo stesso James sarà protagonista del sequel di Space Jam, ripercorrendo in tutto per tutto le orme di Jordan nello show business. Eppure in questo desiderio di ribalta, in questo suo desiderio di alimentare il suo stesso mito (la sua "legacy", per dirla come piacerebbe agli americani) c'è anche una grande ammissione da parte di Jordan. Il suo accettare il tempo che passa, il suo prendere atto di essere passato da glorificare e non più magnifico presente. Per uno come lui, abituato a battere tutto e tutti, accettare questa inevitabile sconfitta e farsene una ragione dev'essere stato un grande sforzo. Un sacrifico scontato per alcuni, ma non per Michael Jordan. Uno che la storia la vorrebbe sempre scrivere e non leggerla in un vecchio libro che parla di lui.

5. Oltre Jordan

Non è l'ultimo assolo. Non è l'ultimo monologo. É l'ultima danza. Roba di gruppo, di sintonia, di labili equilibri. Questione di satelliti attorno al pianeta, di costellazioni attorno alla stella, di personaggi al fianco del protagonista. Chi ha seguito la cavalcata trionfale di quella squadra mitica (o forse dovremmo dire mitologica) lo sapeva già. Chi ha visto quelle partite appassionanti come un film di Tarantino, ricorda bene il lavoro sporco dei gregari, le occasioni colte dagli insospettabili, la grande dignità di chi si è fatto da parte nonostante avesse le carte in regola per alzare la voce. Ogni squadra che apre e chiude un ciclo è un piccolo miracolo. E quei Chicago Bulls, capaci di vincere sei titoli in otto anni, alzando di continuo l'asticella del gioco a livello fisico, tecnico e mentale, lo sono stati. E non solo perché con loro giocava Black Jesus. Non solo perché Dio in quegli anni fece il cosplayer di Micheal Jordan. Successe per la capacità di gestire personalità diverse diventate col tempo complementari, per l'intelligenza di atleti consapevoli dei loro mezzi, per l'incontro magico tra uomini in grado di capirsi anche senza dirsi nulla. Successe grazie a una meravigliosa pagina di sport, che adesso è diventata ancora più immortale grazie a uno splendido documentario capace di rimetterne a lucido il mito. E ricordarci che, sì, non ci sarebbero stati quei Chicago Bulls senza Michael Jordan. E, forse, non ci sarebbe stato Michael Jordan senza quei Chicago Bulls.