Dall'alba dei tempi, l'uomo ha sempre avuto bisogno di divinità. Individui che, nonostante l'apparenza di esseri umani, avessero dentro di loro una scintilla empirea. Così sono nati gli Dei dell'Olimpo nell'Antica Grecia e i supereroi dei fumetti americani. Attraverso di loro capiamo qualcosa di noi stessi e di ciò che potremmo essere, o a cui potremmo aspirare. Tralasciando monti magici e superpoteri, la cosa che, nella vita quotidiana, più ci fa pensare a un tocco divino è il talento nella sua forma più pura e indiscutibile. Parlando di sport, se il basket fosse il Paradiso, Michael Jordan sarebbe sicuramente Dio.

"C'era Dio vestito da Michael Jordan": lo disse Larry Bird, non proprio l'ultimo arrivato, quando, durante i playoff del 1986 contro i suoi Boston Celtics, Jordan segnò, da solo, 63 punti. Come anche la targa della statua (nota come The Spirit) dedicata alla guardia dei Chicago Bulls, posta davanti allo United Center, che recita "The best there ever was. The best there ever will be" (il migliore che ci sia mai stato, il migliore che mai ci sarà).

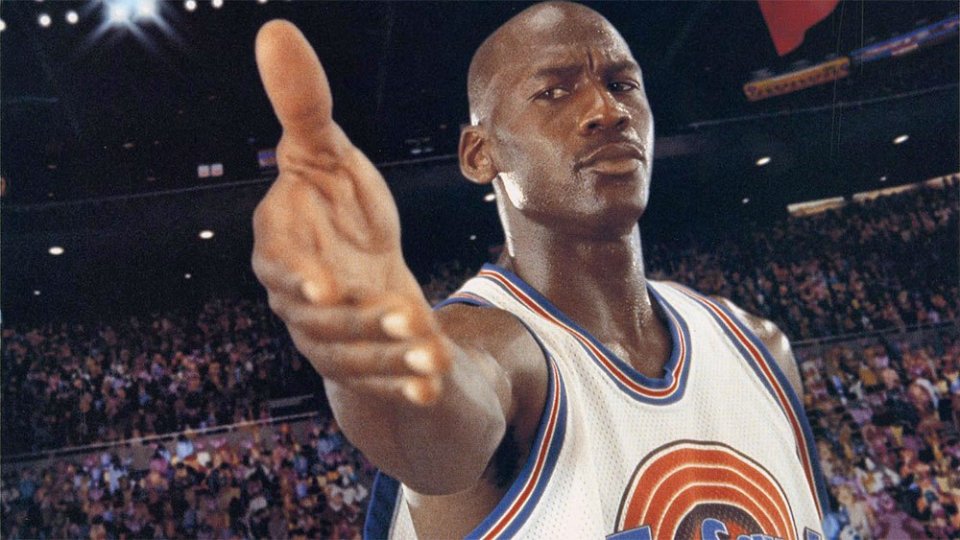

La connessione tra il giocatore e il divino lo ha accompagnato per tutta la sua carriera: non a caso il suo soprannome è "His Airness" (letteralmente sua aeriosità). E vedendo le immagini di The Last Dance, documentario in dieci puntate prodotto da ESPN, disponibile in Italia su Netflix, che racconta l'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan, quella del 1998, alternando le riprese esclusive di quel campionato a interviste attuali e immagini di repertorio, è facile capire come se lo sia guadagnato. Jordan non aveva soltanto (e ha, il suo record di 30,12 è al momento ancora imbattuto) una media punti a partita impressionante, non era semplicemente in grado di ribaltare un risultato quasi da solo, ma aveva un'eleganza, una fluidità, una costanza tali da far pensare veramente a un tocco divino. L'insieme di talento, disciplina, voglia di vincere, competitività, bellezza, carisma e doti da grande comunicatore ha reso Michael Jordan più di un'icona sportiva: è diventato un'icona pop. Di più: un'icona culturale. E anche cinematografica, grazie a un film, Space Jam, cucito su misura su di lui, diventato immediatamente un cult per piccoli e grandi spettatori. E che, a 25 anni dall'uscita avrà presto un sequel, Space Jam: A New Legacy, con LeBron James come protagonista. Il "modello Jordan" ha inoltre ispirato altri artisti e figure di spicco: da Spike Lee, che per primo si accorse anche delle sue doti da attore, all'attore Will Smith, fino all'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che in The Last Dance confessa di aver fatto di tutto pur di andare a vedere una partita dei meravigliosi Chicago Bulls degli anni '90, probabilmente la più grande squadra che si sia mai vista in NBA. Capiamo perché, dopo quasi 30 anni, è ancora un modello vincente.

Be like Mike

Come è successo ai Beatles negli anni '60, negli anni '90 Michael Jordan era più famoso di Gesù. Non c'era persona - dotata di televisione - che non sapesse chi fosse. È normale, quindi, che fioccassero pubblicità con il suo sorriso smagliante. Una delle più famose è lo spot della Gatorade del 1992, con un ritornello diventato popolarissimo: "Be like Mike" (sii come Mike). In questi giorni in cui The Last Dance sta facendo riscoprire al mondo quegli anni, molte star hanno rispolverato quel vecchio jingle: uno di questi è l'attore Michael B. Jordan, che col campione non condivide soltanto il nome, ma anche un'impostazione simile della propria immagine, e sul suo profilo Instagram ha ricordato che anche lui "voleva essere come Mike". D'altre parte è normale: chiunque allora voleva "essere come Mike". Perfino chi scrive all'epoca voleva essere come Mike. Diventare il più grande di tutti però ha un costo ben preciso.

Costanza e disciplina

Non si diventa il migliore soltanto perché si nasce così. La genetica certamente aiuta molto, ma i propri doni vanno coltivati. Anche Robert De Niro dice in Bronx, suo esordio alla regia: "Non c'è cosa peggiore nella vita del talento sprecato". E Michael Jordan certamente non l'ha fatto: nonostante fosse stato scartato dalla prima squadra del suo liceo, Laney High School, perché considerato troppo basso (all'epoca era alto 178 cm), in favore di un compagno più alto, Harvest Leroy Smith Jr., non si scoraggiò. Anzi. Passò quell'estate a fare fondamentali e ad allenare il tiro: quando tornò a scuola con 12 cm in più, non era soltanto più alto, ma aveva la tecnica migliore della scuola. Questo episodio però lo segnò a vita: Jordan dice spesso che il fatto di essere scartato accese in lui una motivazione incredibile. E il povero Harvest Leroy Smith Jr., che poi non fece carriera sportiva, è passato alla storia come "colui che fu scelto al posto di Michael Jordan". E Jordan stesso, quando doveva dare un nome falso agli hotel per non essere disturbato, dava il nome Leroy, come monito eterno.

Una folle voglia di vincere

Nell'NBA ci sono i migliori giocatori del mondo: a parità di talento e disciplina, la differenza la fa chi ha la testa per rimanere lucido e soprattutto vuole vincere di più. E in questo Michael Jordan forse non ha avuto rivali non solo nella storia del basket, ma nello sport in generale: competitivo a livelli quasi patologici, non accettava l'idea di perdere. Non soltanto in campo: The Last Dance ci mostra come volesse vincere qualsiasi tipo di scommessa e competizione, dal gioco d'azzardo (uno dei suoi pochi vizi usciti allo scoperto) al lancio di una monetina. L'idea della sconfitta non era contemplata. Nemmeno quando un'intossicazione alimentare lo costrinse a giocare una partita con la febbre alta: il match Chicago Bulls vs Utah Jazz è diventato noto come "The Flu Game" (la partita della febbre). Nonostante stesse male, Jordan riuscì comunque a far vincere la sua squadra. Se non è forza di volontà questa.

Fede incrollabile in se stessi

Un'altra caratteristica fondamentale del "modello Jordan" è una fede incrollabile in sé stessi: nessuna delusione, nessun evento tragico gli ha fatto mai perdere fiducia nelle proprie possibilità. Nemmeno quando, nel 1993, il padre, figura fondamentale per lui, fu brutalmente ucciso nel corso di una rapina. Invece di ritirarsi per sempre, decise di dedicarsi per 18 mesi al baseball, sport prediletto del genitore appena scomparso. Era un modo per ritrovare un equilibrio. Nonostante i risultati molto meno stellari, anche perché si trattava di adattare il fisico a un gioco completamente diverso, Jordan non perse mai la testa. Tanto da tornare a giocare a basket nel '96, come se niente fosse, ritrasformando per l'ennesima volta il suo corpo. Questa stessa sicurezza nelle proprie capacità lo ha anche portato a recitare in Space Jam, con risultati sorprendenti: a differenza di molti atri colleghi, che non riescono a dire con convinzione nemmeno una frase pubblicitaria, Michael Jordan ha dimostrato di essere un discreto attore, prendendo su di sé tutto il peso della pellicola. Un peso non facile, tra l'altro: i suoi principali interlocutori sono infatti i Looney Tunes, personaggi animati, con cui non poteva ovviamente interagire.

Nessuno può vincere da solo, nemmeno Michael Jordan

Eppure nemmeno il re può vincere da solo: i Chicago Bulls degli anni '90 potevano contare su altri due giocatori di livello incredibile. Non a caso diventati membri del "breakfast club": sua altezza Jordan faceva colazione soltanto con loro, perché li riteneva degni di stima e fiducia. Il suo braccio destro, Scottie Pippen, eterno numero due anche se portava la maglia numero 33, e la scheggia impazzita, Dennis Rodman, signore dei rimbalzi. Questo tridente ha fatto la storia. E Jordan sapeva che, grazie a loro, avrebbe potuto vincere tutto: sapersi fidare è un'altra qualità importante per un leader. Anche se questa fiducia non è venuta facilmente: famoso per essere un maestro del "trash-talking", ovvero del "parlare sporco", Jordan incitava i compagni di squadra portandoli all'estremo, spesso insultandoli. In The Last Dance si giustifica dicendo di "non aver chiesto nulla che lui non facesse per primo". Non considerando però che stare dietro al più grande di tutti i tempi non è impresa facile. Su tutti loro si staglia l'imponente e illuminata figura di Phil Jackson, "allenatore zen", grazie alla cui guida i Bulls hanno vinto sei titoli NBA. E, sempre con lui, anche i Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal hanno vinto tutto il vincibile. Non può essere un caso.

Essere pronti a sacrificare tutto per il gioco

La voglia di vincere e la grandezza erano così connaturate in Jordan, da aver fatto passare ogni cosa in secondo piano: come si vede in The Last Dance, tutto viene dopo "the game". Il gioco, la partita come primo pensiero. Non è forse un caso che nel documentario di Jason Hehir, tranne la madre del campione, non si vedano l'ex moglie e i suoi figli. In campo Jordan non era un figlio, un marito, o un padre: era solo His Airness. Non dev'essere facile vivere con una persona così: in molti infatti hanno raccontato come fosse spiacevole giocare con lui, perché ti faceva sempre sentire in difetto, anche quando ti impegnavi al massimo. La solitudine dei leader non è quindi una leggenda: essere disposti a sacrificare ogni cosa per il proprio scopo è un fardello che in pochi sono pronti a portare.

Fiuto per gli affari

Se la gestione dei rapporti umani è stato uno dei pochi punti deboli di Michael Jordan, lo stesso non si può dire per quella degli affari: oltre alla citata collaborazione con Gatorade, il campione ha prestato la propria immagine a un'infinità di prodotti. Il connubio più famoso, e lucroso, resta però quello con la Nike: all'epoca società ancora agli esordi, molto meno nota di marchi più popolari come Adidas (con cui infatti Jordan voleva firmare) e Reebok, insieme al numero 23 dei Bulls ha costruito il suo impero. Lanciate nel novembre del 1984, le Air Jordan all'inizio erano soltanto delle scarpe: quando però, soltanto nel primo anno di vendita, fruttarono ben 125 milioni di dollari, la Nike pensò bene di trasformarle in una linea vera e propria, con tanto di abbigliamento sportivo, che ancora oggi porta nelle casse dell'ex star del basket centinaia di milioni di dollari.

La costruzione di un'immagine ben precisa

Allenamento costante, dedizione totale, la costruzione di un'immagine positiva: Michael Jordan si è trasformato in un vero e proprio brand. Anticipando di molti anni ciò che le star dello sport e del cinema, ma anche i politici, fanno sui social. In quanto essere umano però, seppur con il dono del volo, Michael Jordan presenta ovviamente dei lati poco chiari, che negli anni lui e il suo staff hanno sapientemente cercato di nascondere il più possibile. Anche perché, si sa, quanto più un eroe diventa grande, quanto più la gente prova poi soddisfazione quando lo vede cadere. E con Jordan il momento più critico è arrivato quando il padre fu ucciso e la sua passione per il gioco venne usata come pretesto per renderlo in qualche modo colpevole dell'accaduto. La passione per i sigari invece è sempre stata nota e più tollerata.

È incredibile come Michael Jordan a un certo punto sia diventato una specie di Captain America, il simbolo di tutto ciò che gli Stati Uniti vorrebbero essere: un ragazzo di colore dalle umili origini, che fa la grande scalata sociale grazie alle sue sole forze e a quella di un sogno, diventare il più grande di tutti. Una storia troppo romantica e bella per essere sporcata. E forse è anche per questo - o almeno, così ci piace credere - che il numero 23 dei Bulls non si è mai schierato politicamente, nemmeno per sostenere la causa della lotta al razzismo, proprio lui che è cresciuto a Wilmington, nella Carolina del Nord.

A chi gli chiede perché non si sia mai esposto, nonostante sia diventato per forza di cose anche un'icona black, risponde: "Anche i Repubblicani comprano le mie scarpe". Oppure: "Io penso solo a giocare, non faccio politica". Ma Michael Jordan è troppo intelligente e scaltro per non sapere che tutto è politica, anche il non esporsi: e forse ha fatto bene ad agire così, diventando un modello da seguire per chiunque, a prescindere dal colore della pelle, dal sesso, o dalla fede. Essere come Mike è uno stato mentale, una filosofia di vita. Vuol dire utilizzare ogni fibra del proprio essere per diventare migliori. I migliori. Non tutti possiamo essere Mike. Ma ci possiamo provare.