È veloce come Rossellini, malizioso come Sacha Guitry, musicale come Orson Welles, semplice come Marcel Pagnol, tormentato come Nicholas Ray, efficace come Hitchcock, profondo, profondo, profondo come Ingmar Bergman e insolente come nessuno.

Le parole di ammirazione pronunciate da François Truffaut, suo sodale ed amico fraterno, poco tempo prima della loro drastica rottura, possono fornire un'idea del carisma e anche della contraddittorietà di un personaggio quale Jean-Luc Godard: un cineasta originalissimo, insofferente alle convenzioni e determinato nel seguire un percorso che, nell'arco di più di mezzo secolo, gli ha consentito di scrivere un capitolo fondamentale nella storia della settima arte.

Leggi anche: L'amore e il cinema: ricordando François Truffaut nel trentennale dalla scomparsa

Prima critico e teorico dei Cahiers du Cinéma fin dalla nascita della celeberrima rivista, nel 1951, successivamente modello e fonte di ispirazione per un numero incalcolabile di registi, Godard è stato e rimane tuttavia un autore impossibile da imitare: se non altro perché, in sei decenni di attività, ha condotto sempre più avanti, e lungo strade sempre diverse, la propria ricerca sulle possibilità espressive del linguaggio cinematografico, spesso arrivando addirittura a rinnegare in maniera recisa la sua produzione precedente.

Il mio Godard: due o tre cose che sappiamo di lui

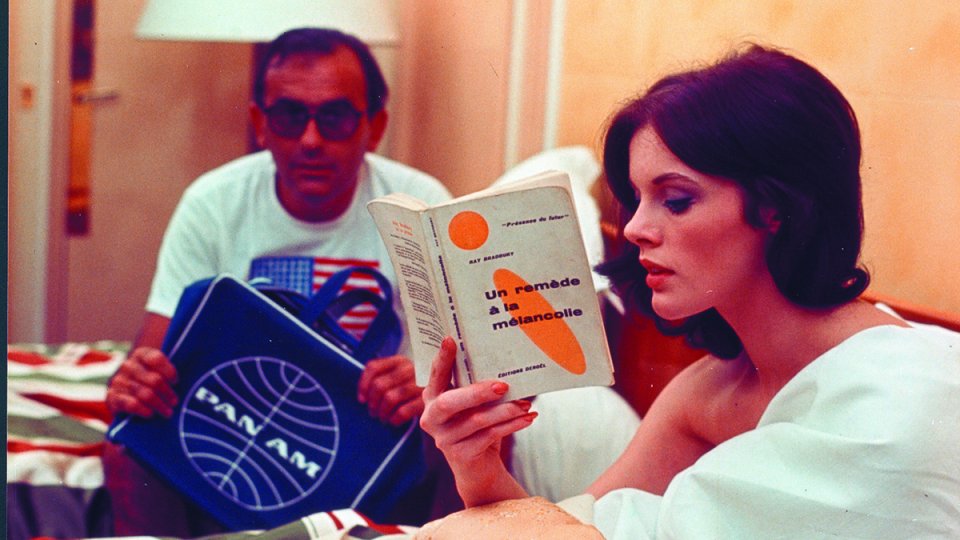

Ed è proprio questa fase di radicale cambiamento e di obliterazione del passato a costituire il cuore della narrazione de Il mio Godard (Le Redoutable), il ritratto che Michel Hazanavicius, ha dedicato al regista franco-svizzero. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2017 e da giovedì 26 ottobre nelle sale italiane, Il mio Godard vede l'attore Louis Garrel impegnato nel ruolo di Godard a partire da un momento peculiare della sua vita professionale e privata: la lavorazione de La cinese, opera sul socialismo e la rivoluzione che avrebbe segnato un punto di rottura nella sua filmografia, e la passione per l'attrice ventenne Anne Wiazemsky, lanciata l'anno precedente da Robert Bresson e moglie di Godard dal 1967 al 1979. Basandosi proprio sull'autobiografia della Wiazemski (scomparsa a settant'anni il 5 ottobre scorso), Hazanavicius ripercorre la stagione irripetibile delle proteste del Sessantotto, i turbamenti artistici di Godard e la svolta che, da lì a breve, lo avrebbe portato al rifiuto della Nouvelle Vague e alla fondazione del collettivo Dziga Vertov.

Caratterizzato da un tono brillante ed ironico, il film con Luis Garrel e Stacey Martin si accosta all'icona Godard senza timori reverenziali, ma provando a restituire tanto lo spirito di quell'epoca, quanto alcune suggestioni del cinema godardiano: un cinema che, insieme a quello degli altri padri fondatori della Nouvelle Vague, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer e François Truffaut, avrebbe letteralmente riscritto le regole del racconto e della messa in scena sul grande schermo, anticipando e favorendo l'avvento della New Hollywood. L'adesione al marxismo e gli influssi del Sessantotto avrebbero poi spinto Godard a prendere le distanze da quell'esperienza (fecero scalpore le sue feroci critiche all'amico Truffaut) per votarsi, con il Gruppo Dziga Vertov, ad un cinema più esplicitamente politico e ideologico, nonché, nel corso degli anni Settanta, via via più criptico e sperimentale.

Leggi anche: Louis Garrel irriconoscibile nei panni di Jean Luc Godard

Il 1980 avrebbe sancito il ritorno a modalità narrative più 'accessibili', e a un rinnovato consenso da parte della stampa e del pubblico, grazie a Si salvi chi più (la vita), dopo il quale Godard avrebbe realizzato titoli come Prénom Carmen, libera trasposizione dell'opera di Georges Bizet in chiave poliziesca, Leone d'Oro (generosissimo) alla Mostra di Venezia 1983; Je vous salue, Marie, pellicola che scatenò le proteste dei fondamentalisti cattolici e delle gerarchie ecclesiastiche per la sua rivisitazione del tema della maternità della Madonna; il monumentale e decennale progetto delle Historie(s) du cinéma; e le sue prove più recenti, Film socialisme e Adieu au langage, quest'ultimo insignito del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2014, quattro anni dopo l'Oscar alla carriera che l'Academy ha assegnato al regista nel 2010. E proprio per l'uscita de Il mio Godard vi consigliamo cinque tra i suoi più significativi classici degli anni Sessanta, per accostarsi o reimmergersi nella fascinosa complessità del cinema godardiano...

Fino all'ultimo respiro

È, senza iperboli, uno degli esordi più importanti e stupefacenti di sempre: se anche À bout de souffle fosse rimasto l'unico film mai diretto da Jean-Luc Godard, sarebbe bastato comunque a farlo entrare negli annali della settima arte. Basato su un soggetto di Truffaut e Chabrol e girato con un budget ridottissimo nell'arco di tre settimane, Fino all'ultimo respiro arriva nelle sale francesi nel marzo 1960 e richiama due milioni di spettatori al box office nazionale, mentre in estate conquista l'Orso d'Argento al Festival di Berlino per poi approdare nel resto del mondo, America inclusa. Tutta la narrazione è costruita attorno alla figura di Michel Poiccard, giovane criminale inseguito dalla polizia che, giunto a Parigi, condivide un'effimera passione con una studentessa di nome Patricia Franchini. Godard rovescia i canoni della scrittura e del montaggio, ambienta gran parte del racconto all'interno dell'appartamento in cui Michel e Patricia consumano il loro amore e sfrutta appieno quella libertà espressiva alla base dei principi della Nouvelle Vague; e trova in Jean-Paul Belmondo un interprete perfetto per incarnare lo charme galeotto di Michel, affiancandolo alla bellezza androgina e sbarazzina di una Jean Seberg altrettanto iconica.

Il disprezzo

Si tratta del secondo maggior successo di pubblico nella carriera di Jean-Luc Godard dopo Fino all'ultimo respiro, anche per merito della presenza di una Brigitte Bardot sfrontatamente sensuale, e di uno dei suoi film ancora oggi più celebrati. Trasposizione dell'omonimo romanzo di Alberto Moravia, Il disprezzo è un'opera in cui Godard riflette in maniera schietta e amara sul cinema e sull'inconciliabilità fra arte e industria: un contrasto che probabilmente rimanda anche al "braccio di ferro" durante la lavorazione fra il regista e Carlo Ponti (a questo proposito è da evitare l'edizione italiana, tagliata di venti minuti e doppiata in maniera assurda). Michel Piccoli veste i panni di Paul Javal, drammaturgo ingaggiato da uno spregiudicato produttore hollywoodiano, Jeremy Prokosch (Jack Palance), per riscrivere il copione di un adattamento dell'Odissea per la regia di Fritz Lang (il regista tedesco, idolo degli autori della Nouvelle Vague, interpreta il ruolo di se stesso); Paul, tuttavia, vedrà la propria dignità via via più calpestata, fino a un punto di non ritorno.

Leggi anche: Bernardo Bertolucci: cinema e politica tra Marlon Brando e Godard

Agente Lemmy Caution, missione Alphaville

È una delle pellicole più atipiche e più suggestive di Jean-Luc Godard: un'opera di fantascienza distopica messa in scena come un noir metropolitano e ambientata in una Parigi notturna e straniante. Vincitore dell'Orso d'Oro come miglior film al Festival di Berlino 1965, Agente Lemmy Caution, missione Alphaville sfrutta l'attore americano Eddie Constantine e il suo personaggio-simbolo, il detective privato Lemmy Caution, per costruire un oscuro intreccio semi-poliziesco nella cornice di Alphaville, una metropoli dominata dall'intelligenza artificiale Alpha 60 e in cui i sentimenti sono stati dichiarati fuorilegge. Opera densa di simbolismi e di rimandi metaforici al malessere dell'epoca moderna, Agente Lemmy Caution, missione Alphaville vanta anche la partecipazione del caratterista armeno Akim Tamiroff e della diva danese Anna Karina, moglie di Godard dal 1961 al 1965.

Il bandito delle undici

Presentato al Festival di Venezia 1965 e uscito nelle sale pochi mesi dopo Agente Lemmy Caution, missione Alphaville, Pierrot le fou è uno dei film più famosi di Jean-Luc Godard. Tratto da un romanzo di Lionel White e interpretato da due fra i volti più rappresentativi del suo cinema, Jean-Paul Belmondo e Anna Karina, Il bandito delle undici segue la folle avventura di Ferdinand Griffon, alias Pierrot, il quale decide di abbandonare la sua insoddisfacente routine parigina e il proprio ruolo di padre di famiglia per fuggire verso la Costa Azzurra insieme a una sua ex fidanzata, Marianne Renoir. Opera per certi versi gemella rispetto a Fino all'ultimo respiro, Il bandito delle undici mescola la vivacità e i colori della pop art, gli echi della grande letteratura e una satira antiborghese che sarà poi sviluppata nei film successivi, creando un amalgama bizzarro e trascinante.

Leggi anche: Jean-Paul Belmondo: "Nella vita l'importante è sorridere"

Due o tre cose che so di lei

E giungiamo così a quell'anno pivotale per la filmografia godardiana, il 1967 da cui parte anche il biopic di Hazanavicius, e durante il quale il regista francese firmerà ben tre lungometraggi, sempre più innovativi e sperimentali: Due o tre cose che so di lei, La cinese e Week-end, un uomo e una donna dal sabato alla domenica. Dopo essersi già allontanato da una forma narrativa vera e propria un anno prima, con il frammentario Il maschio e la femmina, in Due o tre cose che so di lei Jean-Luc Godard punta la macchina da presa sulla figura di Juliette Jeanson, interpretata da Marina Vlady: una moglie e madre borghese di cui il film illustra un'intera giornata, che comprende momenti di quotidianità familiare e incontri sessuali a pagamento. Ormai lontanissimo da ogni pretesa di cinéma vérité, Godard intreccia la finzione all'inchiesta giornalistica, come già fatto in precedenza in un altro film sulla prostituzione (Questa è la mia vita del 1962), per mostrare i mutamenti della società occidentale e l'egemonia di un consumismo penetrato nel nostro codice genetico. E da lì in poi, con La cinese e con Dziga Vertov, il suo cinema andrà incontro alla più radicale delle trasformazioni.