Questo è un film di guerra. Nella storia del cinema ce ne sono davvero tanti, ma questo è un film di guerra di Stanley Kubrick. Ed è una guerra giocata su ogni campo, non solo quello di battaglia. È una guerra nella testa martoriata di un manipolo di ragazzi plasmati all'odio, un viaggio spietato nella psiche educata all'adorazione della violenza. È forse questo il segreto confessabile del cinema sempre attuale del regista newyorkese: essersi dedicato al marcio che stagna nell'animo umano, alla sua propensione verso un male inevitabile, radicato e persino compiaciuto. Dalla follia di uno scrittore alla noia feroce di un gruppo di drughi, sino all'addestramento chirurgico di un gruppo di giovani soldati, Kubrick ha delineato il suo cinema antropologico, che va oltre il tempo e lo spazio del suo stesso racconto. Ecco perché sarebbe un errore pensare che Full Metal Jacket sia un film sulla guerra in Vietnam. No, non lo è. Almeno, non soltanto. Quella di Kubrick è una guerra tutt'altro che circoscritta o legata ad un'epoca e ad un luogo; è una guerra che valica i confini del Vietnam per insinuarsi dentro la natura bellicosa dell'essere umano. Bellicosa e soprattutto contraddittoria. Cosa c'è di più beffardo e paradossale di quell'elmetto con su scritto "nato per uccidere" accanto al simbolo della pace? Con Full Metal Jacket è successo di nuovo. Quell'abile burattinaio di nome Stanley, ancora una volta, traveste il male da qualcos'altro, lo camuffa quasi, dietro sfottò, battute sessuali che fanno sogghignare, poesie e canzoncine utili ad indorare la pillola che stiamo per ingoiare.

Perché Full Metal Jacket più che mostrare una guerra ce la racconta, e ci fa vedere come alcuni vogliono che sia raccontata, mostrata al mondo e digerita da chi ne è fuori. Metatestuale e spietato, il penultimo film di Kubrick sembra dire tutto sin dalla scena d'apertura, apparentemente innocua, con quella rasatura asettica e crudissima di mani impersonali che livellano i crani di un gruppo di giovani. Ben presto dentro quei crani ci entreremo, attraverso urla e vessazioni, lezioni atroci e condizionamenti psicologici. Succede in un film uscito negli Stati Uniti il 10 luglio 1987 e che oggi, a distanza di trent'anni, proviamo a ricordare attraverso le sue scene più significative. Difficile usare l'aggettivo "bello" con Full Metal Jacket, perché la bellezza abita altrove, non dentro questo quadro grandioso e lucido, dove ogni fotogramma sembra una mina pronta ad esplodere e farci male, dove gli sguardi degli uomini sono un inno al malessere, all'alienazione e alla costrizione. Full Metal Jacket è una gabbia da cui non usciremo mai. Sono gli anni Settanta che torneranno sempre, è un Vietnman che è ovunque. Perché è tutto dentro di noi.

Leggi anche: I 45 anni di Arancia Meccanica: sesso, drughi e Singin'in the Rain

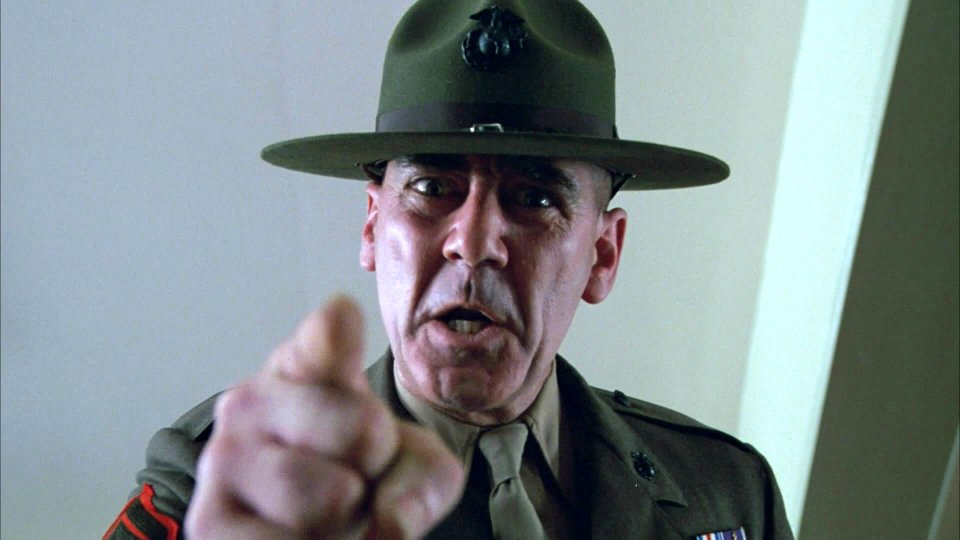

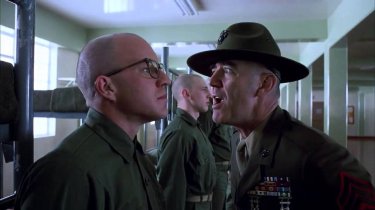

Pezzi informi di materia organica: il benvenuto di Hartman

North Carolina. Campo di Parris Island. È qui che diciassette giovani impareranno a diventare un'arma, prima che a saperne usare una. A forgiarli sarà il delirante e spietato sergente maggiore Hartman, un distruttore prima che un istruttore, un guida verso l'inferno dal metodo chiaro: demolire e poi rimodellare le macerie a suo piacimento. Creare dai detriti altrui. Protagonista assoluto della prima metà del film, ovvero quella totalmente dedicata al plagio psico-fisico dei soldati, Hartman mette subito le cose in chiaro con una sequenza iniziale da antologia, diventata il simbolo di Full Metal Jacket e una delle più note e citate della storia del cinema (uno degli ultimi omaggi lo troviamo in Whiplash). In un concerto affiatato di epiteti, razzismo, offese e inquadrature rigorose, il discorso recitato da R. Lee Ermey (che è stato davvero un marine) è una raffica di parole sparata all'impazzata. Difficile non sghignazzare davanti alle "poetiche" metafore di Hartman, difficile non trattenere un sorriso di cui dopo ci si sente persino colpevoli.

Leggi anche: S Is for Stanley: Alex Infascelli ci racconta il "Kubrick segreto" visto dal suo assistente

Buonanotte, fucile

"Cala la notte e comincia la mia guardia". Negli ultimi anni abbiamo imparato a memoria il giuramento devoto e senza ritorno dei Guardiani della Notte de Il trono di spade. Un patto di sangue dove ogni uomo si riconosce in uno scudo, in protettore estremo del mondo al di qua della Barriera. È probabile che nella stesura del suo gelido voto George R.R. Martin si sia ispirato ad un'altra preghiera laica, ovvero alla buonanotte del maggiore Hartman. Rimanere fedeli al fucile, sposarlo, rispettarlo, onorarlo, in un gioco di identificazione e personificazione atroce, dove l'uomo viene totalmente annullato e schiacciato dai suoi stessi ideali.

Leggi anche: Il trono di spade: 7 spinoff che vorremmo vedere in TV

Ciambella con crema, signore

È la vittima prediletta di Hartman. Un ragazzo corpulento, goffo, per niente atletico, un "ciccione rivoltante" subito etichettato come "palla di lardo". Leonard Lawrence ha un sorriso strano sin dal primo momento in cui lo vediamo, sembra sempre un po' altrove, dentro un mondo tutto suo e lontano da quello dei suoi compagni. Vessato e irriso di continuo, il ragazzone conosce la punizione più grande quando Hartman lo obbliga ad ammettere pubblicamente il suo peccato di gola. Il mellifluo gioco psicologico del maggiore trova la sua apoteosi quando lo scherno diventa pura umiliazione: i compagni pagano dazio facendo flessioni mentre Lawrence è costretto a mangiare la sua maledetta ciambella davanti a tutti. L'inquadratura simmetrica e fissa su Palla di lardo al centro della scena con i compagni a fare da cornice sugella una delle sequenze più cruente del film, forse persino più violenta del seguente agguato notturno, sempre ai danni di Leonard.

Leggi anche: Milena Canonero: l'italian style a Berlino tra Kubrick e Wes Anderson

Full. Metal. Jacket. Fino al collo

Leonard parla con il suo fucile. Il suo fucile è il suo confessore, il suo unico amico. Nessuno credeva in lui e lui non ha deluso le loro aspettative. No, Lawrence non ce la farà. Palla di lardo imparerà a sparare bene, ma non a sopportare l'ultimo giorno in quel di Parris Island. Ce lo aveva suggerito un primo piano stretto su suoi occhi vuoti, sulla sua espressione assente, pronta a trasformarsi presto in qualcos'altro. Il buco nero è pronto ad esplodere. In un crescendo magistrale di tensione e delirio, la scena del bagno è la grande diga del film, lo spartiacque che segna la fine dell'addestramento e il suo sostanziale fallimento. Leonard siede su un gabinetto, affascinato da cartucce "full metal jacket", con un'espressione inquieta, inquietante, piena di disagio. Vincent D'Onofrio incarna alla perfezione il malessere di un uomo totalmente plagiato da quel sistema violento e meccanico. Il suo Lawrence è l'ingranaggio guasto nel meccanismo, la scheggia impazzita che con quel memorabile omicidio-suicidio urla con il suo fucile una disperata voglia di liberazione.

Leggi anche: Barry Lyndon: il capolavoro di Kubrick compie 40 anni

Appunti dal fronte

Siamo in Vietnam, e c'è una guerra meno roboante di quella praticata sul campo di battaglia. Una guerra chirurgica e certosina che si gioca attorno ad un tavolo. Questa è forse la prima scena in grado di dirci quanto Full Metal Jacket non si tanto un film di guerra, ma un film sulla guerra, su come viene raccontata e digerita anche da chi la vive a chilometri e chilometri di distanza. Per questo seguiamo le vicende di Joker, un soldato che ha studiato giornalismo, e per questo viene assegnato alla rivista militare "Stars and Stripes". La prima riunione di redazione con il tenente Lockhart ci fa subito capire il potere coercitivo della censura, del controllo capillare sempre vigile sulle parole scritte, sui messaggi veicolati, sul lessico utilizzati in ogni singolo articolo, sulle foto scattate e pubblicate. Come si scrive una guerra? Come si comunica al mondo risparmiato dal sangue, dalla morte e dalle mutilazioni? Ecco come.

Leggi anche: Shining: I poster di Saul Bass che Kubrick rifiutò

Elicotteri e invasati

"Voglio andare in mezzo alla merda. Voglio andare dove si preme il grilletto". Il fotografo Rafterman viene presto accontentato e spedito sul campo assieme a Joker. A Kubrick basta una sequenza breve ma potente a raccontare il dazio pagato per questo salto dalla scrivania al fronte. Un soldato che spara all'impazzata da un elicottero, voglioso di essere ricordato, incensato e glorificato in quanto macchina di morte. La risposta fornita dal regista a questo personaggio totalmente invasato, fiero di aver ucciso 157 persone, è tutta nei ripetuti conati di vomito di Rafterman.

Leggi anche: Incubi sullo schermo: i film (non solo horror) che hanno terrorizzato la redazione

Epifania di morte

Joker si addentra nell'inferno vietnamita e la sua curiosità inizia a trasformarsi in amara quanto necessaria consapevolezza. Adesso la guerra non è più questione di parole e di foto ben scattate, di titoli ad effetto e frasi corrette. No, ora c'è odore di morte nelle sue narici, e quel primi piano che si allarga lentamente, passando dal volto rabbuiato del soldato alla fossa piena di cadaveri ricoperti di calce viva ai suoi piedi, è l'anticamera di una frase potente nel suo essere secca e cruda (ovvero in pieno stile kubrickiano): "I morti sanno soltanto una cosa. Che è meglio essere vivi".

Motore, azione

Dopo averci mostrato il lato "letterale" della propaganda bellica, Kubrick gioca in casa e ci mostra come viene ripresa una guerra dal suo interno. Dalle parole alle immagini. Una carrellata rapida sui soldati immortalati da una cinepresa che ne coglie l'esaltazione testarda, la vertigine e il cieco entusiasmo, mentre sullo sfondo si spara e davanti ai protagonisti passano barelle impregnate di sangue. Lo sguardo mai banale di Kubrick non risparmia nemmeno il cinema stesso e la sua capacità di creare miti e icone, esempi talvolta accecanti come gli eroi di John Wayne e i personaggi di western, film abili nello scindere i buoni dai cattivi, i cowboy dagli indiani. In quel Vietnam i soldati americani si sentono tanti John Wayne alla disperata ricerca di un cavallo, e vedono nei "musi gialli" i loro indiani. Il tutto mentre in sottofondo sentiamo Surfin'Bird dei The Trashmen, quanto mai stridente e straniante.

Leggi anche: Stanley Kubrick e il "complotto lunare": sua figlia svela la verità

Cadere. Uno alla volta

La lunga ed estenuante scena finale è un'altra lezione di tensione, un effetto domino di morte che chiude alla perfezione un film spietato. I soldati americani devono stanare un cecchino, e Kubrick ci immerge dentro quel labirinto vietnamita da cui non sembra esserci via d'uscita. Il disorientamento, la paura, gli uomini che vengono stanati e dilaniati dalle pallottole poco alla volta. Adesso siamo davvero nella pancia della guerra. Ne sentiamo i suoni improvvisi, siamo sporchi di calcestruzzo, ci guardiamo attorno frastornati perché l'assenza del nemico lo rende ancora più presente. L'uccisione del cecchino avviene poi in un'atmosfera surreale di ombre e di fuoco, un inferno dove scolpire il proprio nome nelle pagine della storia. E il saluto di Kubrick a tutto questo è la confessione di un uomo sopravvissuto alla guerra ma non al suo indifferente egoismo, unita ad una filastrocca cantata dai soldati, una filastrocca che inneggia a Mickey Mouse. Sì, perché la guerra è un delirio assurdo vecchio quanto l'uomo.